以下文章来源于普洱慢life ,作者村长陶富贵。

道光二十八年十月二十三日 公元1848年11月18日

省城昆明,总督官衙的书桌上,摆着一封刚写完的奏折。待墨渍一干,云贵总督林则徐就会马上将它发往京城。

这封和云南巡抚程矞采联名的奏折,名为《石膏井续加溢课请照各井章程尽征尽解折》。

这里的“各井”指的是盐井,“续加溢课”即追加的额外盐税。

关键词是“尽征尽解”。这一赋税制度术语经常在清代官员的奏折中出现,是指不论征收到多少税,都全数解交国库(或藩库、部库)。字面意思堂堂正正,禁止国家税收落入地方小金库或者私囊。

林则徐和程矞采首先回顾了石膏井的财政数据,强调当地该收的正式税银“毋须丝毫蒂欠”,然后小心翼翼建议:“其续加溢课一项,可否仍照各井旧章,一律尽征尽解,免致贻误奏销。”

“奏销”为清代财政术语,意为地方每年将钱粮征收的实数上报户部,由户部注销欠缴的钱粮。

林程两位的态度已经摆明:石膏井这地方的盐税,原定的该收就收。额外多加的,要不就已收多少上缴多少算了,别再追收啦。毕竟其他盐井有过先例。

石膏井坐落于普洱府宁洱县,距离省城昆明一千六百里。道光年间这里的盐井,归普洱知府经管,级别尚达不到县级。千里之外,弹丸之地的石膏井,为何竟能跨过县、府、道三级,引起封疆大吏的关注并拉上一省巡抚为之联名上奏?

远眺石膏井村 图:@村长陶富贵

从昆磨高速同心出口转出,两分钟就可到达石膏井,这里距离著名的那柯里驿站也就十分钟车程。这座清秀的小山村,和同心镇一前一后分列在狭长的山谷中。

这里最早就是一片老林子,自有人发现山坡和箐沟中遍布石膏后,引来更多的人采挖聚居,并把此地唤作“石膏箐”。

至迟到清代康雍时期,此处又发现了上等的岩盐,有少量盐井开采,从此“箐”便改名为“井”。

盐务,对大清帝国异常重要。说实话,当京城的皇帝陛下和户部官员听到来自西南的马帮铃声时,他们对盐的关切恐怕要远超过茶。

人可以不喝茶,但绝对不能不吃盐。

盐务收入,占据整个帝国财政收入的四分之一强。嘉庆、道光年间的云南,井盐为主的盐税,是仅次于田赋的第二大税种。林则徐就任云贵总督之时,石膏井已经成为云南盐业不可或缺的支柱。

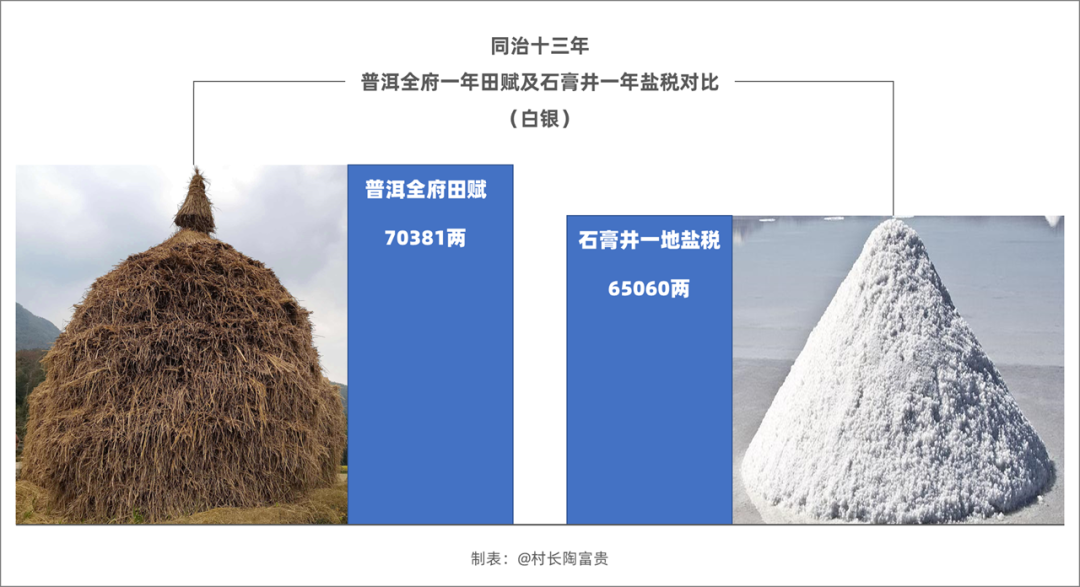

数据来源:云南大学徐建平、文正祥《清代云南盐业法律制度与工商市政的形成和发展》(广西社会科学院2009年第12期)

制表:@村长陶富贵

道光二十八年的石膏井,原定该缴纳的盐税是多少呢?林则徐的奏折提到,嘉庆年间原本定的是每年共三万三千五百六十两白银;到了道光七年,因为本地产盐多销路广,每年又追加了四万两,直接超了一倍多。林则徐希望朝廷抹掉这实施了二十年的额外负担。

虽说,包括正课溢课以及各种乱七八糟的费用,主要抽取自盐商营收,但归根结底这些钱都得出落在灶户(即盐户)上缴的盐上,转化为劳力由其承担。另外,加上灶户自己要负担的人头税和徭役,压力十分沉重。

清初,云南的盐法本为“官运官销”,嘉庆初年云南巡抚初彭龄详细描述过这种制度:井官监督灶户制盐,每月按定额上缴官府。官府再按各州府人口多少核定配额,分配给所属盐商销售。其间,收盐、贮存的费用由官府承担。因为熬盐需要大量柴火,官府还会补贴灶户数额不大且定额的“薪本银”。(出自初彭龄《滇省盐法疏略》,道光《云南通志》卷71)

《普洱府志.食货志》载:光绪年间下发的薪本银一万两,拨分多处盐井。

这种官府垄断的计划经济模式听上去很完善,事实上一开始也运转得挺顺利。但好景不长。

首先,薪本银固定不变,但木柴的价格却越来越高。林则徐的奏折提过原因:熬盐时间久了,“近处已乏柴薪,买运倍増价脚。”

这是个长期的、普遍的现象。比如乾隆三十九年,云贵巡抚李贵,也向京城反映过镇沅府之按板等四处盐井之情况:“柴山斫伐渐远,距井六七十里至百有余里,越岭渡溪,往回数日,采运实属艰难。”(出自《宫中档乾隆朝奏折》第36辑,台北故宫博物院出版。)

这种情况下,灶户出盐越多,亏损越大。

而且,这笔薪本银还以贷款形式发放,是要还的。道光《云南通志稿》记载:“每年借发黑井柴本银二万两,白井、安丰井柴本银七千两,共柴本银二万七千两,在于各井征解盐课数内,上年春初借发,次年夏季起,限一年还款,如逾限井员题参,倘有无著,经放之员赔补。”柴价日益升高的情况下,欠额必然发生。制度规定直接承担责任并要赔补欠额的是官员,但我们自然不能指望他们会老老实实自掏腰包,一切风险和成本必然转嫁给灶户。

石膏井每年七万三千五百六十两税银,多少“灶户”来承担呢?林则徐提到,当地报请开采经批准的井民共三十七户。如此,户均承担约一千九百八十八两。奏折中还提到个细节,开采盐井,井民还得“自备工本”。

近两千两银子什么概念呢,我们从《红楼梦》中可以得到一个感性认识。

清·孙温:《红楼梦》中的螃蟹宴

海棠诗社举办螃蟹宴,刘姥姥算了笔账,感叹到:“……老老道这些螃蟹,今年就值五分一斤,十斤五钱,五五二两五,三五一十五,再搭上酒菜,一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛!这一顿的银子,够我们庄家人过一年了。”

刘姥姥一家包括儿子儿媳和孙子四口人。石膏井一家灶户一年承担的税,够这样的人家过七八十年。

苛捐杂税已经把老百姓逼到借贷和变卖家产的份上。

代灶户劳作像

更要命的是,灶户要按人头缴盐,牲畜买卖也计入其中,谓之“计口”。与林则徐同时代的学者包世臣记载过云南盐务计口政策,严苛恶毒到了极致。

老百姓家新生子女要计口不说,病死了几十年的家属,仍在计口。

买卖一头牛,计为三口人,买卖双方都要计口。

老百姓最终要缴纳的,按包世臣所说,乱七八糟核算一通,至少是朝廷标准的三倍。交不上来,大刑伺候。(出自包世臣《给事中谷先生家传》,载方树梅《滇南碑传集》卷14。)

嘉庆五年,云南总督富纲、巡抚初彭龄奏请将“官运官销”改为“民运民销”获得批准,并且盐民可以自由定价,打破销售地区限制。此令一出,官方完全垄断的弊病得到相当程度的纠正。卒于嘉庆十六年(1811年)的大理弥渡人师范,在书中写道:“令下后,缧绁之苦绝于道,暮夜之呼绝于门,举三十年之黑雾积阴,嚼然得睹天日,老妇孺子,无不曰:今活我!今活我!”(出自《滇系·事略》,成文出版社影印出版,第157页。)

师范其人曾经历乾隆朝清缅战争,在其《论滇省利弊》中,他感慨道:“滇之累,盐为重,徭次之。……滇之人亦王人耳,土地瘠薄,输转艰难。而征税之纷繁,供应之冗杂,胥吏之苛扰,将弁之搀越,有求如他省之十一而不可得者。”

云南石膏井三排戳十两槽锭,2016年北京春季拍卖会299000元成交。图:钱币收藏网

石膏井灶户兴于盐,也苦于盐。这一切和清缅战争有着密切的关系,但事情要从更早时候说起。

历史上,两淮和广东等盐产地,盐务一直执行严格的划界行盐制度,“给盐有定井,销盐有定地”。这是一套国家控制下的食盐产销体系,是保障国家专营的重要机制。在这一计划经济体制下,富甲天下的盐商们也无非朝廷特许经营的经理人。但云南食盐产销布局的形成与演变要复杂得多。

云南盐矿资源分布于滇中、滇西、滇南三大区域,受市场需求、开发历史等因素影响,不同时期的食盐产地呈现出不同的空间分布。由汉至元,云南食盐产区主要集中于滇中、滇西地区,且长期保持稳定。明代云南先后设五井、安宁井、黑井、白井盐课提举司及诸盐课司对盐井进行管理,全省大致有黑、白、琅、安宁、阿陋猴、只旧草溪、云龙、弥沙、兰州井等井,亦分布于滇中、滇西。除纳入国家盐法体系的“官井”之外,边疆地区存在不少“土井”。如镇沅“其井有六,皆在波弄山之上下,土人掘地为坑,深三尺许,以薪纳其中焚之,俟成炭,取井中之卤浇于上,次日,视炭与灰则皆为盐矣”。威远“其莫蒙寨有河水,汲而浇于炭火上炼之,则成细盐”。景东井亦有盐产:“景东有盐井三处,皆军人私煎贩卖。”土井由当地民众自煎自销,并未纳入国家盐法体系。——马琦 张学聪 | 《清代云南食盐产销布局变迁研究》

清代滇西盐井遗址 图:肖育文视界

康熙平定三番后,在云南推行一系列鼓励移民与开发的政策,大量涌入的移民加上太平日子人口增长,食盐开始紧缺,盐税出现高额欠缴。雍正元年朝廷开始整顿,滇南许多土井归公。当时的云贵总督高其倬奏称:“普洱一带深箐之中打破土贼故巢,于相近之地寻出私盐井二三处”,皆收归国有。石膏井最早的大井、天宝井两个盐矿,开采年份已不可考,有可能和高其倬所言是同一批。

雍正的盐务整顿对急剧增加的人口而言杯水车薪。到了乾隆王朝,四次清缅战争,大批量的军队民夫需要供应,云南食盐及盐税持续吃紧,广东的盐开始调运省内行销。另外,因乾隆长期封锁中缅边境贸易,缅甸棉花无法进入内地,云南棉布价格大涨,百姓生活成本大幅提高。人力畜力等制盐必须的生产成本也急剧增加,盐法弊政导致的矛盾越发激烈。战争结束十八年后,云南盐务困境并未消解反而雪上加霜,因为原有的几个老盐井,已经耗干了产能。《普洱府志》载:乾隆五十二年(1787年),“漫磨井(今磨黑)、猛茄井(今思茅永庆)卤水淡缩,额盐不敷”,官府必须努力寻找开发新矿了,于是,“另行在石膏井开挖两井,一曰上井,一曰下井”。

这一年,小盐井地石膏井,传来了好消息——当地发现贮藏丰富品质上等的盐矿。

当地人传说,当年有位放牛人为寻找丢失的牛钻到老林子里,口渴时找到一股清丝丝的山溪,不料才灌一口便“哇”地吐出来,那水咸得要命。这说明,溪水源头有大盐矿!他顺着山溪寻回了找盐啃的牛,还把消息带回村里。老乡们觉悟也很高,马上报告了官府。

但不知为何,这片优质盐矿开采没多久,官府下令,封闭六十年。直到嘉庆四年(1799年),云南巡抚上奏朝廷,得到回复:准许民间开采,官府经营。

白花花的盐巴和灶户的艰辛困苦,成就了石膏井自嘉庆年间延续到民国的繁华。

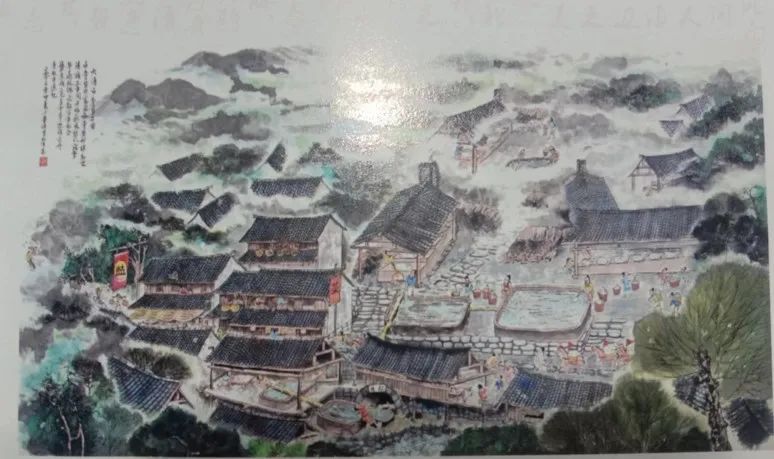

石膏井发现大盐矿百年之后,亦即林则徐上折三十九年后的1887年,一位年轻的法国画家路易·德拉波特跟随探险队来到这里,用画笔记录了当时的景象。图画右上方的山梁上有一片建筑,应为当时的盐务衙门,这道山梁至今还被当地人称为“衙门梁子”。梁子下房屋鳞次栉比,马帮络绎不绝。

石膏井茶马古道和财神庙遗址,前者为国家重点文物保护单位。

路易·德拉波特画中马队行走的茶马古道,石膏井村小组组长老谢哥也带我走过。路上常见铭文砖石,大多来自当年香火旺盛的寺观——灵源宫。

这个名字出自供养当地老百姓数百年的一股清冽山泉。

自山中流到绕村小河的山泉 图:@村长陶富贵

石膏井“灵源宫”建筑群旧址,现为寻常百姓家,宅中常见清代砖瓦柱础。

上图:刘庆明 下图:宁洱发布

老人们还记得当年盛况:“原来这里有一个唱戏的戏台,上边还有一个大水塘,里面开着一大片荷花。水塘上方有一个出水洞,常年出水不断。周围山边都是大树林,环境非常漂亮。”

“以前这个地方很热闹,思茅和普洱(今宁洱)的人都到这里烧香磕头赶庙会。”

石膏井有三条茶马驿道交汇,这些驿道的尽头分别是北京和拉萨。交汇点处的财神庙,极盛时楼阁遍布整座山坡,镇子不算往来马帮客商,常驻人口就超过两万,民国时还一度设立县府。

但石膏井的繁华始终笼罩着阴影。首先,因为煮盐伐薪造成大量植被破坏,环境迅速恶化。在林则徐的时代,石膏井旱涝不定,山下村镇必须筑起高大的石墙,以防范雨季暴烈的洪水。洪涝又滋生瘟疫,林则徐的奏折也提到,为避疫病,自道光十五六年以来,本地“民居迁徙,商贩裹足不前”的现象就从未停止过。当地曾经流传一个可怕的传说,清朝之时,河道中曾有拇指大小的食肉绿虱聚集成群,一夜之间将借宿的马帮汉子啃得只剩一架白骨。可以想见,若无盐茶石膏等必须物资出产流通,此处早已荒废。解放前,这里的山坡依旧光秃秃全是干裂的黄土,除了豆子什么都种不了。加上本地自产优质石膏,这里的豆腐倒很出名。不过,农耕产业退化,粮食完全仰仗外来无疑存在巨大的隐患。一旦碰到灾荒年景,石膏井的喉咙将被掐住。

今天的石膏井田园,

宛如五柳笔下桃源。

(图:@村长陶富贵)

一条清浅小河蜿蜒其间,两旁青山麦苗摇曳,果木掩映人家。

图:@恰拉

2023年2月某日,我坐在石膏井油菜花田边的竹棚里享受清凉的山谷晨风。“以后这里可以修条步行栈道。”郑斯文先生手指沿着山坡画了条横向曲线:“那景色,美啦!”我跟随他的手指,想象漫步栈道,眺望绵延的金黄花田,不禁点头一笑。

郑先生来自宁洱丰硕农业,这家著名的农产品企业是石膏井招商引资来的伙伴。他们在沪滇合作、乡村振兴工作中,带来了大量的资金、技术和人才,为石膏井这座盐茶古镇的农业复苏注入了活力。等油菜花收籽后,丰硕农业将把这片花田改为水稻,并尝试发展稻花鱼养殖。普洱的绿色农产品,一向深受上海顾客欢迎。环保不仅提高了农产品的生态附加值,还促进了文旅发展。已经有学校联系丰硕农业,下周五将带学生来石膏井展开研学活动。

而一百七十多年前的云贵总督林则徐,还顾及不到环保问题。石膏井的盐井除了柴薪,还有挖掘、运输、引水和熬煮煎晒等工序,都必须支付高额成本。林则徐在奏折中痛陈:石膏井“灶民所需工本费甚不赀。”

食盐,给石膏井带来财富与繁华。但这一切并不属于灶户。

石油发现并被运用之前,非洲最大的出口资源就是食盐,人们称其为“白色金子”。干旱的埃塞俄比亚北部,拥有大片的露天盐矿。二十一世纪的非洲盐工,从村落跨过戈壁长途跋涉到地,冒着四十度以上的高温砍砸盐块,一块可以卖十美分左右。这份活计过于磨损健康,盐工们甚至三年就能结束工龄。

这样的工作也非人人有份。采盐前,村子长老会收集盐工们赶骆驼的木棍,举行特殊的仪式选出幸运者奔赴盐场。

一切都是为了生存。当年石膏井的盐深埋地底,采掘更难。灶户们的境遇比起埃塞俄比亚同行,只会更糟。

林则徐和程矞采上折请求宽减石膏井盐税,不仅仅出自良知。作为清末难得的能员干臣,他们看到了更深远的东西。

石膏井是难得的优质盐矿,支撑滇南盐务堪称砥柱。实际上,上折两年前,朝廷已将专设的盐井大使从景东抱母井移驻石膏井,也是看重此处潜力。但采盐制盐的根本是人力,若不与民休养生息,涸泽而渔,必将适得其反。

另外——这是林则徐奏折中没提到而我揣测的原因——民怨如同重重乌云,总督大人已经从其中听到隐隐滚雷。

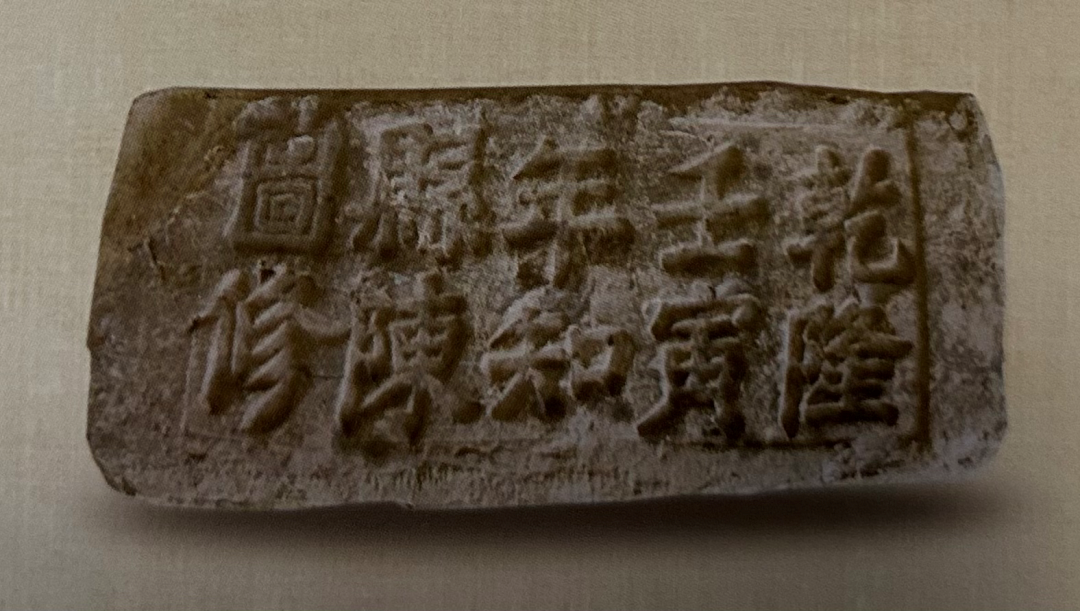

前些年,距石膏井半个多小时车程的宁洱县城某建筑工地,挖掘出一批普洱府的老城墙砖。

普洱府城墙砖

图片来自:普洱市博物馆

根据墙砖铭文结合史料,在石膏井开发新盐井七年前,即1780年,知县陈图上报请求修建新城墙,两年后,于乾隆壬寅年完工。这是一次大改造,土木结构的老城墙改为全砖石构造,大大提升了城防能力。

那时,清缅战争已经结束二十年,边境基本风平浪静。我一直纳闷,为何太平无事的普洱府,突然要大费周章巩固城防。

在了解当时百姓的负担之后,我想原因只能有一个:防民变。

陈知县万幸,他终没等来暴动。但嘉庆二年,大理楚雄大片地区,贪官污吏终于承受了暴动灶户们倾泻的怒火。史书记载,他们被挖眼斫足,或被活活烧死。(出自师范:《滇系·事略》,成文出版社影印出版,第156页。)

嘉庆初期,石膏井盐矿突然停止开采,也许和当时的民变风潮有关。

而道光年间,林则徐之所以被调任云南,一个主要原因就是来剿抚保山大理一带的暴动。疲累不堪的总督,对这种事的风险肯定绷紧了神经。

石膏井的确有这苗头。

顺着石膏井村的小河,沿着农田一直往里走,清幽之处有座小桥。这座桥原名青云桥,本是木制,建于道光壬寅年(公元1842),距普洱府新城墙完工刚好一甲子。村小组组长老谢哥告诉我,当地人现在都叫它“火烧桥”。

图:刘庆明

这名字的来由有很多版本。老谢哥介绍,具体说不清清朝哪年,河水还很宽,桥还很长;一帮啸聚山林的匪窛,为阻止清兵追击焚烧了木桥。之后重建便改了名。

这座桥距离老镇子仅三公里左右,镇子依偎的山梁上就是盐务衙门。

老镇子主街旧址。图:石膏井村委会

衙门和闹市左近居然闹匪窛,如果灶户们再被逼上梁山合匪举事……林则徐不得不防。

而宁洱知县陈图修建的城墙,在火烧桥建成二十年后即破防。同治元年(公元1862)十一月,大理起事的杜文秀一支军队攻下普洱府城,湖北孝感籍的监生陈先瑾先前参加过守城战斗,城破后拒绝劝降,服毒自尽,其妾徐氏抱女投井而死。有人为之书七律两首,其一有四句云:

闲身敢谓无官守,致命原思报国恩。

漫道赀郎少卓识,一腔忠愤与谁论!

(载于《清代普洱府志》艺文志395页)

这位家资颇丰的“赀郎”其实做过官,他闲身之前就曾任石膏井盐课大使。其后人也是石膏井盐商“四大家族”包、陈、左、华之一。

以其操守看,任职期间,石膏井的灶户应该能喘口气。

时间再倒回道光二十八年,林则徐的奏折两个月后送到了紫禁城尚书房,皇帝朱批:“户部知道。”钦此。

批示返回昆明最快还要两个月,那时已经是道光二十九年,公元1849年了,林则徐将在这年九月离开云南,再过一年病逝。关于石膏井的盐税到底宽减了没,我们不知后续。

石膏井奏折抵京十个月前,离大清很远的地方,卡尔·马克思和弗里得里希·恩格斯发表《共产党宣言》;更早一些,广西一个名叫洪秀全的落地秀才写了篇《原道觉世训》。那一两年,全世界都在酝酿史无前例的巨大风暴。但对于广袤的大清帝国而言,天下依旧是一桌盛筵;僻处滇南深山中的小小石膏井,如同桌子边上掉落的一粒盐,那么不起眼。随手批四个字,叫户部看着办就行。

但这粒盐终究给帝国在云南的盐务行政,持续加上了一枚枚重重的砝码。

嘉庆四年(公元1799),重启石膏井盐场,官府定额年产48万斤。近百年之后,著名的四川自贡方打出第一口盐井。

道光二十六年(公元1846),老牌盐镇磨黑的盐务,划归石膏井盐井大使管辖。之后便是林则徐上奏折。

同治十三年(公元1874),石膏井先进的采盐技术传播到磨黑,已经没落的老盐井得以复兴。这时,石膏井的正课盐税,已经达到六万五千零六十两,相比林则徐上折时合计七万三千余两的标准,确实低了。但要注意,这个数字没有加上溢课。

光绪元年(公元1875),经云贵总督岑毓英奏请,光绪帝御批将原设于楚雄的琅盐井提举移驻石膏井。此时当地盐务方面的最高行政机构为提举司,长官正五品,同普洱府平级,经省由朝廷直管。小小的石膏井,从而同滇西黑井、滇东北白井一样,位列云南盐务三大管理中心。

光绪十六年(公元1890),石膏井盐产量飙升至951000斤,差不多是四十多年前官方标准的一倍。

大清石膏盐井图 绘:李松涛

林则徐的奏折对石膏井的盐务发展具体起到了什么作用,需要考证大量的文献。而我对清朝官吏普遍不抱信心。

1849年,法国的斐索用转动齿轮法测光速,生理学之父巴甫洛夫在俄国诞生,而英国的开尔文爵士正在完善他一年前提出的热力学第一定律。

刚被鸦片和战舰撬开大门的大清帝国,自然不会知道也不会在意这些科学史上的大事。世界工业革命正准备吹响号角的时代,制盐技术方面,帝国也落后了西方一大截。此时的欧洲先进国家,拥有总长达一公里的制盐流水线工厂,采用了机械设备和流水线。(出处见下图↓)

但十九世纪的石膏井,也拥有足以自傲的技术。

将岩盐打碎放水浸泡,待泥沙沉底后再煎煮的“以矿泡卤”技术,大大缩短工期、节约柴薪,在当时处于全国领先水平。

继岩盐之后,石膏井又发现了地下卤水。四川自贡盐井的卤水深达千米,抽取需要使用高数十米的“天车”。

自贡天车 图:自贡网

石膏井卤水虽无这般深度,但抽取也相当不易。当地人先挖掘较平缓的斜井深入地下,再将粗壮的竹子凿空连成竹龙,配套拉水杆,逐级抽取卤水到地面;然后通过木制卷槽直接输送卤水到各个盐坊的盐扎塘煎制。

当类似巨大注射器抽柄的拉水杆拉动时,竹龙发出“空”“空”的低沉吼声,当地人称为“叫龙”。寒暑晨昏,石膏井的山谷中总回荡着一阵阵的“叫龙”声。

石膏井人还原创了“联盘灶”,可惜今天已无遗存。

这些技术极大减轻了取卤、背卤和泡卤的繁重劳动,大幅提升制盐效率。

藏于石膏井文化展馆的竹龙卷槽仿品

图:@村长陶富贵

遗憾的是,在人力成本极其低廉的大清帝国,君臣上下根本没有动力去组织开发新技术,更谈不上科学理论研究。何况,鼓励这些东西无疑就意味着人们的思想不可受限制,这可不利于帝国的稳定。

英国使团曾送给乾隆一批包括地球仪、六分仪在内的近代科学仪器,甚至还有一批火枪火炮。但皇帝陛下很快对这些“奇技淫巧”失去了兴趣,将之深锁圆明园。后来英法联军一把火烧到这的时候,发现那些火枪火炮还能发射,仪器已蒙上厚厚的灰层。

而帝国最有才华的学者纪晓岚,在其微博体的《阅微草堂笔记》中,不惜长篇大论嘲讽传教士告诉他的西方大学制度和近代科学。

嘉庆二十年(公元1815)的普洱知府嵩禄,是位学识渊博的镶白旗人。他确实很关心地方发展,但他的兴趣主要在于修建学宫书院、庙宇殿观。石膏井盛极一时的灵源宫建筑群,便由其人主导开发。

殉难的前石膏井盐税使陈先瑾可能清廉可能悯苦惜贫,却断不可能用他的诗笔协助盐户绘制图纸改进工艺。

无需三体人的“智子”,大清帝国自己锁死了科技发展。反倒是官员和儒生骨子里看不起的盐商,对技术提升异常积极。例如华氏家族的华廷誉,频频亲自下井,同盐工一起讨论研究工程和制盐工艺。他的盐井产量高事故少,道光皇帝甚至在其死后下诏建祠。但这却是为了表彰其对盐税的贡献。

世界工业革命前夕,石膏井贫苦的盐工绝大部分目不识丁,却凭靠自己,将食盐生产技术推到了手工业时代的巅峰。这确实非常了不起。

更为难得的是,石膏井的盐,长期保持着优良的品质。

昂贵的高档西餐,喜欢强调使用一种色泽粉红的“玫瑰盐”。

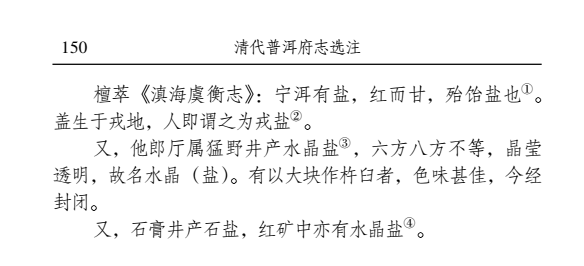

这种漂亮的岩盐,在石膏井并不稀奇。普洱府志中有载:

红而甘的饴盐在石膏井的名字更加简洁朴实,当地人就叫“珙”。无论水晶盐还是珙,石膏井盐巴好,普洱全府皆知。普通老百姓家,如果儿媳妇腌咸菜做腊肉不用石膏井的盐,会被老婆婆骂的。

须知清代盐法弊病丛生,许多地区的官盐名声糟糕。如清人师范在其《论滇省利弊》中毫不客气地指出:官家只求多产,作坊完不成缴盐任务,只得往盐巴里掺泥土充量。

独特的泡卤提纯和联盘灶煎煮技术,加上石膏井制盐人的良心,却让这里的盐巴一直保持极高的纯度。普洱引入现代科技后,曾有人测试对比过石膏井和磨黑两地食盐,前者所含水分仅为后者的十分之一。干燥的盐更利于运输储存,所以,远赴东南亚的马帮也更喜欢带着石膏井的盐上路。

马帮运盐图。来自网络

今天,盐井“叫龙”和马帮铃声已杳不可闻,古老的农耕却早已在这座名镇复苏。今年的油菜花籽,已经被上海客户提前预订;周边的新品种彩色辣椒长势良好。

石膏井油菜花田 图:@恰拉

2023年3月4号星期六,首届石膏井村油菜花节,在横亘半个山谷的花田举办。我建议小河里多飘几只大白鹅,让游客拍照。村支书挥挥手,有的是,鸭子要几百只找户老百姓都能给你飘上。丰硕农业郑先生则若有所思,农田中同步开展家禽养殖,兴许很有搞头。

热闹的石膏井油菜花节。图:@村长陶富贵

村委会干部们开始规划哪里可建一座小亭,哪里能搭一架竹桥,好好打整打整田园风光。

石膏井,你让我很期待呢。

石膏井田园风光 图:@恰拉

注:图中数据和史料,文中注明来源部分之外,均采自周少仁先生主编《历史名镇石膏井》一书。